- HOME

- ブログ

ブログ一覧

-

トレーナー

トレーナー学生主体で組織運営を経験!リーダーのIくんへインタビュー!Part1

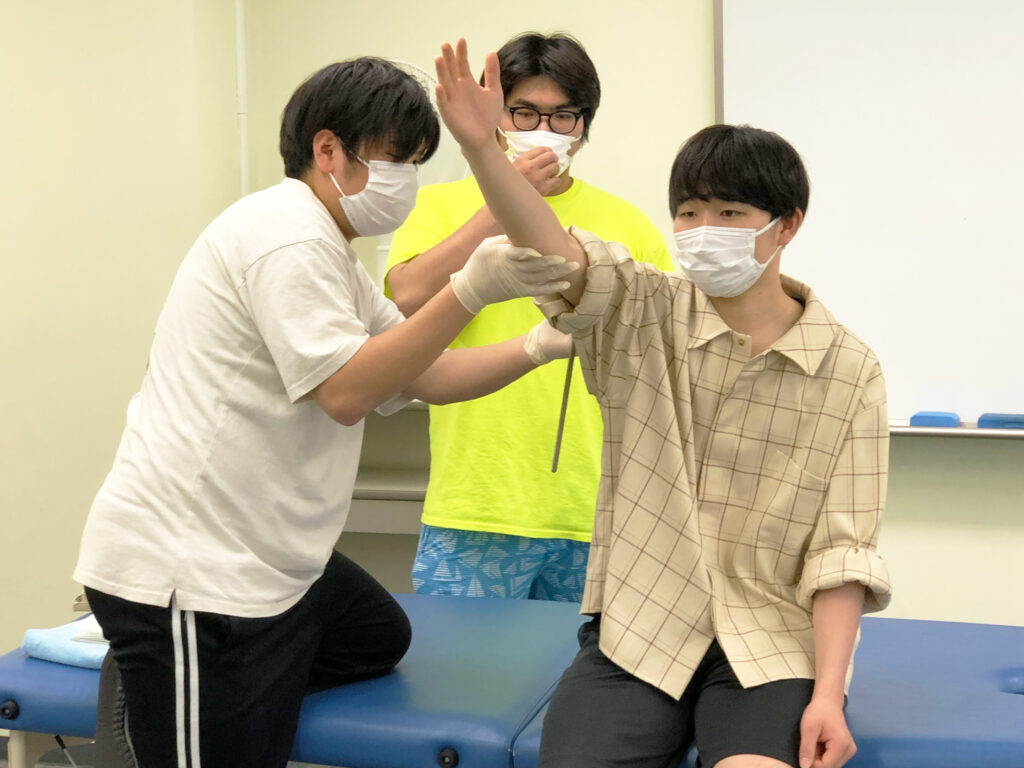

アスレティックトレーナー学科では、学生が主体的にチームや選手へ関わる機会を設けています!今回は高校部活動の選手たちの身体の状態チェックとフィードバックを行いました🧘♀️🧘♂️リーダーとして1・2年生をまとめ、企画から運営までを経験した2年生のIくんにインタビューしてみました🎤Q:今回、高校生の選手たちへフィジカルチェックを行ったということですが、具体的にどんなことを実施しましたか?今回は姿勢の

more -

はり・きゅう

はり・きゅうはり・きゅう学科のアロマの授業

こんにちは!名古屋平成看護医療専門学校はり・きゅう学科です。今回はアロマの授業についてです🌷🌼本校は日本アロマ環境協会(AEAJ)の認定スクールとなっています。美容にも力を入れており、2年次にアロマテラピー検定1級とアロマアドバイザーの資格取得を目指します。1級の試験を受けるためには30種ほどの精油の香りを覚えなくてはいけません。好きな香りも…嫌いな香りも…アロマテラピーを安全に使用するため、効能

more -

はり・きゅう

はり・きゅうはり・きゅう学科 夏の陣2022!!

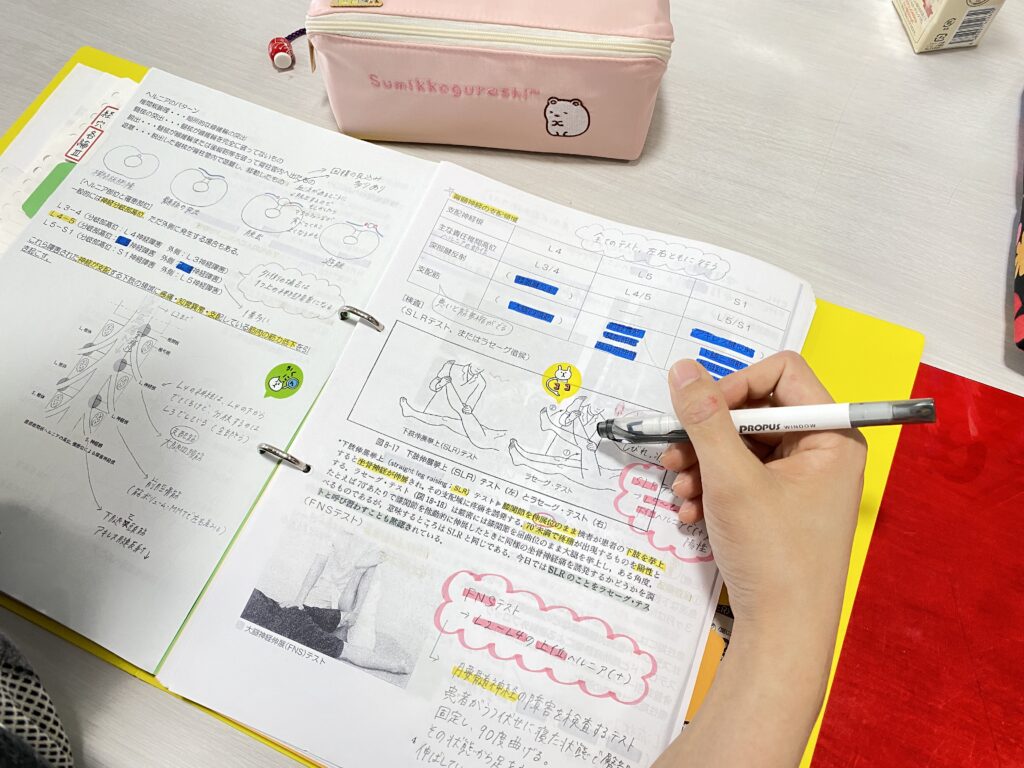

もうすぐ8月です!8月といえば夏休み!🏖海やプール、キャンプ、部活など楽しみにされているのではないでしょうか?8月の初旬は、はり・きゅう学科の学生さんにとって大きな戦いが待っています。そう、前期の期末試験(単位認定試験)があるのです!そのため7月に入ると勉強モードに入る学生が多く、授業が終わっても居残り勉強をしている姿をよく見かけます。この日は、腰椎椎間板ヘルニアの症状や検査法について勉強している

more -

はり・きゅう

はり・きゅう実技授業を支えてくださる方々!!

はり・きゅう学科は実技授業を充実させています。今日は実技授業を支えてくださる方々を紹介します!実技授業では、練習する機会を多く提供しています。同時に自宅での練習も強く推奨しています。スポーツと同じで上手くなるためには練習あるのみなのです!ただ、練習すればするほど鍼やお灸など消耗品は減っていきますし、購入するとなれば経済的負担が発生してきます👛しかも、皆さんもご存知のように、鍼やお灸は近所の薬局で買

more -

看護

看護看護師のチームワークについて考えました!

こんにちは。看護学科1年生です✨看護学概論の授業で、専門職としての看護師の役割、チームのメンバーとして大切にしたいこと、理想の病棟師長について考え、意見交換をしました。いくつかご紹介します🌱メンバーとして大切にしたいこと❤Aさん困っていたら助け合えるチームワーク、協調性を大切にしたい。普段からコミュニケーションを積極的にとり、相手のことを理解して認めるように努めるとよいと思う。🧡Bさん知識と協力、

more -

名古屋平成ブログ

名古屋平成ブログ突撃!名古屋平成1年生の日常!

こんにちは!理子ときゅう坊です。入学してから3か月経ったね!新入生はどうしているかな?今日は各学科の1年生の様子をのぞいてみよう!看護学科1年生の無菌操作の授業に潜入したよ医療の基本の基本!技術とともに患者様の安全を守る心構えも学びました。理学療法学科の1年生は骨触察法という授業中でした。体の表面から骨の位置や形を正確に把握する事は、理学療法士にとって基本中の基本!神経を指先に集中させて、真剣に水

more -

看護

看護看護覚え書

こんにちは。看護学科1年生です😊看護学概論の授業の様子を紹介します。看護学概論【看護学概論】とは、看護学を履修する学生が最初に学習する専門科目であり、「看護とは何か」自分自身で考えていく科目です💭ナイチンゲールは歴史上、有名な人物ですね。ナイチンゲールは、「看護とは何か」の定義を明らかにした人です。授業では、ナイチンゲールの著作である『看護覚え書』を読み、グループごとにそれぞれの章で書かれている内

more -

理学療法

理学療法理学療法学科のCM教育!

こんにちは。理学療法学科です。本日は理学療法学科で取り組んでいるCM教育についてご紹介いたします📝CM教育は本校の強みの1つでもあります。CM教育の詳細については、教育方針・理念をご確認下さい🔍1つ目は、学年間交流に力を入れています。本校は4年制の専門学校のため、4学年の学生さんが在籍しています。学年間交流を通じて、自他共栄の心を育てます。社会人において、コミュニケーション能力は必要な能力の1つで

more -

柔道整復

柔道整復学内実習の第2弾★疾患ケーススタディ(サッカー編)

こんにちは!柔道整復学科です🥋先日行った学内実習の第2弾をお送りいたします。まずはサッカーのルール、そしてどのようなプレーでケガが起こりやすいのかを学びます。その中でケガが起こった際の応急処置、プレーの続行が可能かどうかを瞬時に判断出来るかどうか等、さまざまなケースでの対応を話し合います。この話し合いはとても大事な工程で、瞬時に判断を下すためには沢山の症例経験が必要になってくるのです。各班で話し合

more -

看護

看護ボディメカニクスを活用しよう

こんにちは。看護学科1年生です🌷今日は、日常生活援助技術Ⅰ「体位変換」の学内演習の様子を紹介します。体位変換とは、患者様が自分で身体を動かすことができない時に、ベッド上での姿勢や位置を動かす介助をすることです。援助の際は、看護者が少ない力で十分な力を発揮できるようにすること、できるだけ患者様の持つ力を活用しながら実施します。看護者は、ボディメカニクスという技を使います。患者様との距離を近づけ、足幅

more -

名古屋平成ブログ

名古屋平成ブログこれで完璧?!AO入試エントリー!

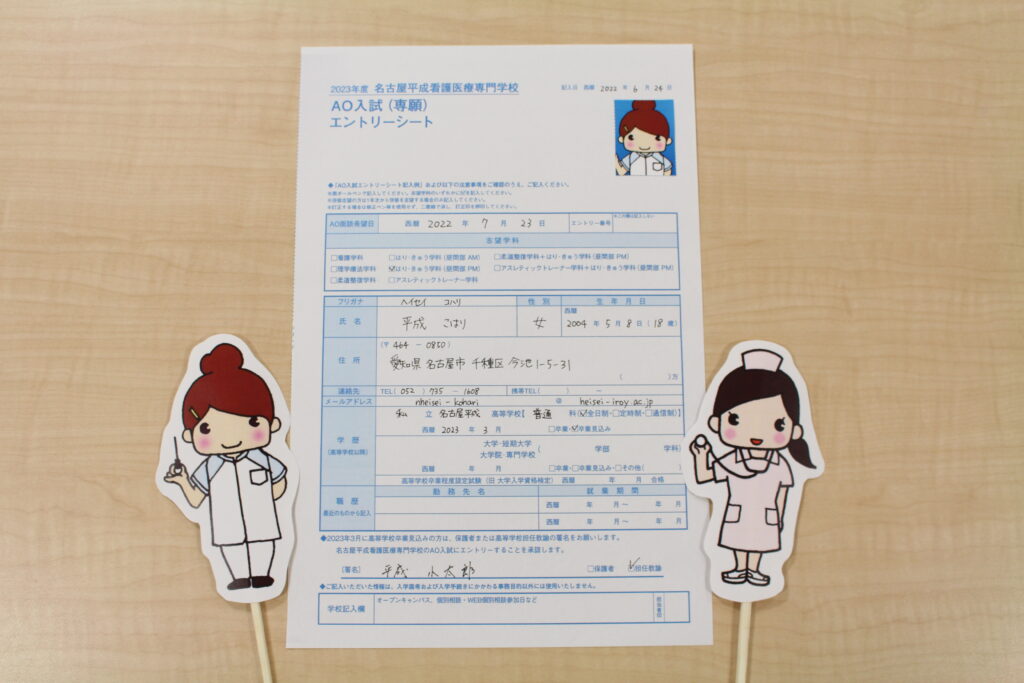

こんにちは!看子とこはりです。天気の崩れやすい日が続いていますね🌦湿気や低気圧でどんよりしがちですが、マイペースに行きましょうね🌱さて、今回は6/1(水)※から受付開始しているAO入試エントリーの方法についてご紹介✨※看護学科は8/5(金)からAO入試エントリー受付開始します。これを読めば完璧?!エントリー方法を一緒にマスターしちゃいましょう🎵AO入試って?そもそも「AO入試」ってなんなのかなあ。

more -

名古屋平成ブログ

名古屋平成ブログ名古屋平成の学生スタッフ紹介

こんにちは!きゅう坊とりこです。梅雨に入り、傘を手放せない日が続いていますね☔この梅雨が明けたらいよいよ夏本番です!夏のイベントといえば…お祭り!キャンプ!フェス!今年はどんな夏になるかな~🎵遊んでばかりはいられないよ、進路のこともしっかり考えないと。オープンキャンパスにも行ってみようよ!さて、今回は名古屋平成のオープンキャンパスでいつも大活躍している『学生スタッフ』の紹介です。『学生スタッフ』と

more -

業界・分野紹介

業界・分野紹介卒業後の就職に強い!AT×鍼灸師のWライセンス!

アスレティックトレーナーとして働く際には、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格が必要となります。中には医療系の国家資格を持つアスレティックトレーナーも数多くいます。名古屋平成看護医療専門学校にもアスレティックトレーナーの資格取得を目指せるアスレティックトレーナー学科があり、はり・きゅう学科との同時併修も可能となっています。アスレティックトレーナーについてアスレティックトレーナーはアス

more -

看護

看護在宅看護論実習 自助具を作成しました!

こんにちは。看護学科3年生です✨在宅看護論実習の学内実習で、社会福祉用具を学習する一環として、自助具の作成をしました。作成した自助具を紹介します。🧻『楽に切れるペーパー方法』ペーパーを切る刃面を下に設置することで簡単に切ることができます。工夫した点は、刃面を増やしたこと、可動域の制限がある中で切れるようにしたことです。🔪『片手でも自助を使わず切れる方法』タオルの厚みを野菜に合わせて調整することで、

more -

看護

看護からだの仕組みを理解しよう

こんにちは。看護学科1年生です☀「人間の生命機能」の授業の様子です。『動く』『食べる』『排泄する』『入浴する』『眠る』生活行動を通してのからだの仕組みについてグループで学習をすすめ、発表会をしました。私たちが、食物をおいしく食べられ、排泄が順調にあり、皮膚がつややかで、よく眠れているのは、それぞれの器官がどのように機能しあっているのかを説明しました。学生からは「授業での発表の経験を積み重ねていくに

more -

看護

看護宣誓式を終えて

こんにちは。看護学科2年生です😊6月10日(金)に宣誓式が行われました🕯式典を迎えた学生は、看護師として人々の尊い生命をこの手に託される責任の重さを認識すると共に、看護する喜びとと誇りをもって、看護への道を切り拓き歩んでいく決意表明をしました。「灯火」はナイチンゲールが戦火の中で、ランプをかざして療養者を見舞ったとされています。式典では、ナイチンゲール像から「灯火」を引き継ぎ、全員でナイチンゲール

more -

理学療法

理学療法理学療法学科4年生のOSCEを実施しました

理学療法学科です。4年生のOSCEを実施しました。OSCEとは「ObjectiveStructuredClinicalExamination」の略で、「客観的臨床能力試験」と訳されます。4年生は6月から長期実習が始まりますので、実習前の実技試験となります。理学療法士の教育カリキュラムには、医療施設等で臨床実習を行う必要があります。本校は4年制の専門学校ですので、2年生から臨床実習が始まります。今回

more -

看護

看護地域イベントにボランティアとして参加しました

こんにちは、看護学科3年生です😊私たち3年生は昨年、認知症サポート養成講座を受講し、認知症とその関わりについて学びました。先日、千種区西部いきいき支援センターの主催する「認知症について学ぼう」のイベントにボランティアとして参加しました。その時の活動内容の一部を紹介します☀子ども連れで来場されたご家族の方には、「あおいアヒル」(リリア・作/前田まゆみ・訳)の絵本の読み聞かせをさせて頂きました。青い池

more